斑斕的創意動畫傘、五彩的精神“畫像片”、轉動的費納奇境、靜止的“生活日記”……這是一場以園區居民共創為核心的生活藝術展。6月28日晚,由蘇州當代美術館主辦的“八點半以后:社區藝術畫像計劃”成果展在景城鄰里中心開幕。本次展覽共展出182件社區居民共創作品,勾勒出一幅鮮活的社區生活畫像。

自今年4月以來,蘇州當代美術館以園區湖東景城社區和湖西新城社區為觀測點,啟動了“八點半以后:社區藝術畫像計劃”。通過2場調研開放日活動和4場費納奇鏡藝術共創工作坊,美術館與近400位居民相遇,并以藝術為紐帶,捕捉、描繪、連接社區與居民的生活故事,勾勒出社區獨特的精神畫像。“我們要了解居民的日常生活,提供被需要的服務,才能讓藝術真正成為城市生活的一部分。”蘇州當代美術館執行館長王曉松說。

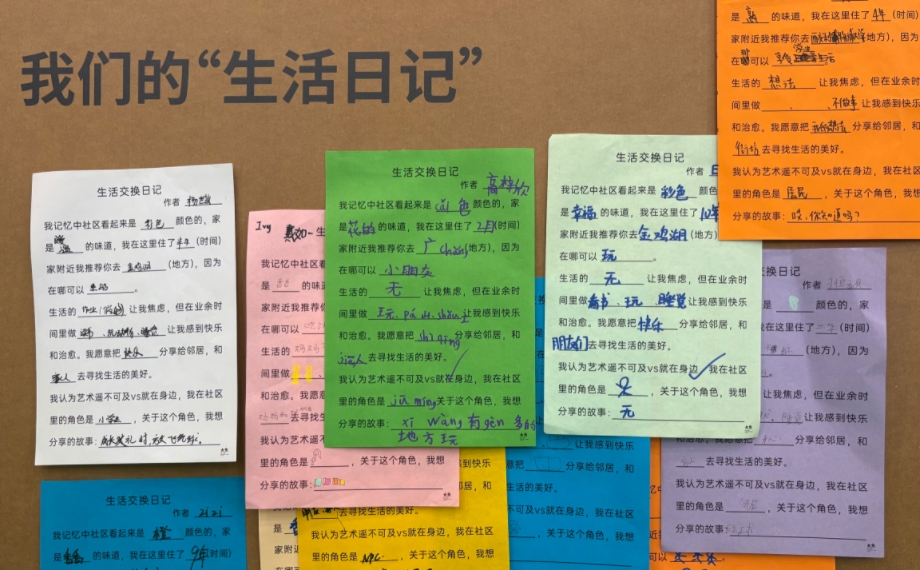

“我記憶中的社區看起來是彩色的,家是幸福的味道。”這是展板上一位居民寫下的“生活交換日記”。45份生活日記,45種對于社區生活的不同見解,正如居民代表史保利提到,“這不僅僅是一場藝術活動,更是一次走進自己、走進鄰里、走進社區的奇妙的旅程。”本次“藝術畫像計劃”突破舊有場館界限,深入社區肌理,成為每一個普通人參與公眾表達的媒介,讓居民們從“被看見”中獲得歸屬感,從日常分享中產生共鳴,真正發自內心的認同“藝術就在身邊”。

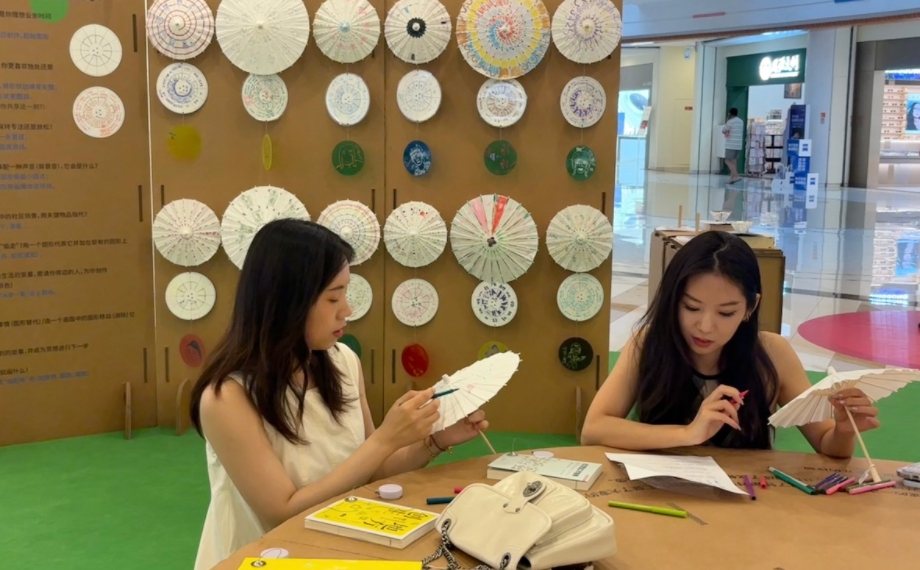

此次成果展以“生活日記”“社區MBTI”“八點半后的時間”等關鍵詞為切入點,通過視覺可視化的方法,生動地展現社區居民的生活表達與創造成果,真實地感受到社區豐富的生命節奏和獨特的精神氣質。在展覽中,觀眾不僅可以做一個靜態的觀看者,更可以主動參與互動裝置的操作。一套水彩筆,一張傘面,在不同的觀眾手中,畫出各異的圖案與故事,這一過程中,藝術所釋放的價值,是讓每一個人都成為社區故事的敘述者與塑造者,讓個體在彼此的傾聽與共創中,重新發現社區的溫度與可能。

展覽開幕當天,社區藝術專題講座“立足地方和社群:美術館與區域藝術生態”同步開展。講座邀請人類學學者、廣州美術學院美術館常務副館長、雕塑與公共藝術學院教授陳曉陽,分享有關社區藝術活動的案例與理論思考,從專業層面探討美術館與社區如何鏈接。

編輯 高子文

2025年6月29日